到了19世纪末,科学家们发现人类所看到的可见光只是宇宙辐射的冰山一角。20世纪的望远镜,不再局限于用肉眼看光,而是开始用仪器听光测光,从可见光到无线电波、X射线,一步步揭开全波段宇宙的奥秘。望远镜不仅看得更远,还看到了光的更多模样。

折射望远镜的巅峰绝唱与反射望远镜的精密化

19世纪末,折射望远镜迎来了最后的辉煌。1897年,美国叶凯士天文台建成了口径1.02米的折射望远镜,这是迄今为止世界上最大的折射望远镜。它的物镜由两片特殊玻璃组成,通过精准计算厚度和曲率,几乎消除了可见光波段的色差。观测时,能清晰看到木星表面的大红斑细节,甚至能分辨出像仙女座星系这类天体中最亮的恒星。

叶凯士望远镜

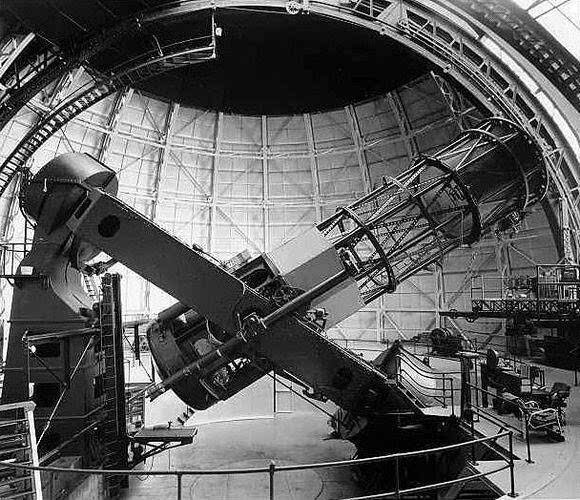

但叶凯士望远镜也成了折射望远镜的终点。因为更大的透镜会因自重严重变形,而且玻璃对紫外线和红外线的吸收很强,宇宙中许多天体的辐射,根本无法透过透镜被观测到。与此同时,反射望远镜在20世纪初完成了精密化升级。1908年,美国天文学家乔治·埃勒里·海耳推动采用“玻璃镀银法”,在玻璃表面镀上更均匀的银层,反射率提升到90%以上;1917年,他主持建成了口径2.54米的胡克望远镜,其镜面采用当时最先进的工艺铸造,即使温度变化,镜面变形也不超过头发丝的千分之一。

胡克望远镜

1924年,美国天文学家埃德温·哈勃通过胡克望远镜观测到星云里的造父变星,计算出它远在银河系之外。这一发现证明了河外星系的存在,彻底颠覆了银河系即宇宙的认知。此时的反射望远镜,已经变成了能精准跟踪天体的精密仪器,配备了精密的引导系统和照相设备,让观测效率提升了数十倍。

射电望远镜打开宇宙新窗口

20世纪最颠覆性的望远镜革命,源于一次意外发现。1931年,美国工程师卡尔·央斯基在调试无线电天线时,发现了一种来自银河系中心的无线电波,这是人类首次探测到宇宙的无线电声音。当时的光学望远镜无法探测这种辐射,而无线电波能穿透星际尘埃,让人类看到被遮挡的宇宙深处。

1957年,英国建成了口径76米的洛弗尔射电望远镜。它通过反射无线电波聚焦到接收器上,能捕捉数十亿光年外的信号。1963年,天文学家用射电望远镜发现了类星体,这种天体释放的能量比整个星系还强,后来被证实是早期宇宙中活跃的星系核。20世纪60年代,射电望远镜还发现了宇宙微波背景辐射、脉冲星等四大天文发现,直接推动了大爆炸宇宙论的发展。

洛弗尔射电望远镜

20世纪后期,科学家们又陆续造出了红外望远镜、紫外望远镜、X射线望远镜。1990年,哈勃空间望远镜发射升空,它在地球大气层之上观测,避开了大气对光线的散射和吸收,能同时探测可见光、紫外线和红外线,拍摄出了“创生之柱(Pillars of Creation)”这样的宇宙奇观。

光学技术的进步——从机械精度到计算机控制

20世纪望远镜的进步,离不开光学技术与新兴科技的融合。早期手工打磨的望远镜镜面,其精度远无法与现代标准相比;20世纪50年代后,通过计算机计算出最优的曲面形状,再通过数控磨床加工,误差可控制在纳米级。1990年,哈勃望远镜刚发射时因镜面误差导致成像模糊,科学家们于1993年通过计算机设计并为其安装了矫正镜片,最终让它恢复了高清观测能力。

哈勃望远镜

此外,主动光学和自适应光学技术的出现,让望远镜能实时修正误差。主动光学通过传感器检测镜面变形,再用促动器调整镜面形状;自适应光学则能根据大气扰动实时改变镜面曲率,消除大气模糊。这些技术让地面望远镜的观测精度一度接近哈勃望远镜。

从19世纪末的“看光”,到20世纪的“听光、测光”,望远镜的发展始终围绕着如何“更精准地捕捉光”。当21世纪的科学家们用詹姆斯·韦伯空间望远镜观测宇宙诞生之初的星系时,他们脚下的“阶梯”,正是19-20世纪那些光学先驱们用智慧和汗水搭建的。而光的故事,还在宇宙中继续书写。