当18世纪末期,望远镜的发展正处在一个关键时期,折射望远镜因色差和大口径透镜的制造难题举步维艰,而反射望远镜则在镜面技术的瓶颈中摸索。18世纪末至19世纪,科学家们围绕“如何让光线更听话”展开了一场光学革命,最终让望远镜从“模糊的观测工具”变成“洞察宇宙的精密眼”。

折射望远镜的最后冲刺:消色差技术的普及与局限

18世纪末期,工匠们逐渐掌握了玻璃成分的精准配比。19世纪初,欧洲的光学作坊已能批量生产口径10厘米以上的消色差物镜,让普通天文台也能清晰观测木星卫星和土星环。

但折射望远镜的“天花板”也随之显现。随着口径增大,透镜的重量成了致命问题,透镜的口径越大,自重就越高,重力会让镜片边缘微微下垂,导致光线折射角度偏移,成像模糊。19世纪下半叶,当时最大的折射望远镜(口径约47厘米)已需要两层楼高度的镜筒,操作时得用滑轮组调整角度,十分笨重。这让科学家们意识到,折射望远镜的口径发展存在上限。

反射望远镜的逆袭:从“模糊镜面”到“聚光巨人”

就在折射望远镜陷入困境时,反射望远镜凭借先天优势,开始了关键突破。早期反射望远镜的镜面多是铜锡合金材质,这种镜子容易氧化,反射率很难维持在较高的水平。

18世纪末,英国天文学家威廉·赫歇尔改进了合金配方和抛光技术。1789年,他亲手打磨出口径1.22米的反射望远镜。为了让镜面精准聚焦,他发展和完善了镜面打磨修型工艺,使镜面接近抛物形以改善聚焦。用这台望远镜,赫歇尔观测到银河是由无数恒星组成的,彻底刷新了人类对宇宙尺度的认知。

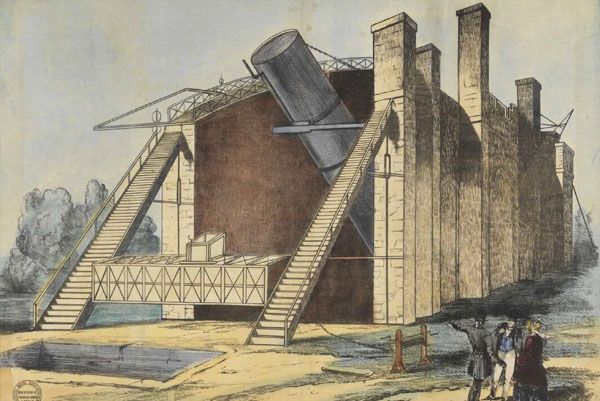

19世纪中期,反射望远镜的制造技术突飞猛进。1845年,爱尔兰的罗斯伯爵三世威廉·帕森斯造出了口径1.83米的“帕森斯镇巨兽”。这台望远镜的镜面重达3吨,以一套复杂的人力绞盘、滑轮和缆绳系统调整角度。但罗斯伯爵通过它首次看清了漩涡星系(M51)的螺旋结构,虽然当时并未能证明这些天体是银河系外部的独立星系。此时的反射望远镜,已凭借更大的聚光能力和无需超长镜筒的结构,在天文观测中崭露头角。

威廉·帕森斯的望远镜

光学工艺的隐形革命:从“手艺活”到“科学制造”

18世纪末,科学家们开始用棱镜和光谱法测量不同玻璃的折射率和色散,为消色差透镜提供制造数据;19世纪初,法国物理学家奥古斯丁·让·菲涅耳对光的干涉和衍射现象做出了奠基性的理论贡献。19世纪中叶,干涉测量方法被引入光学检测,通过观察光的干涉条纹,能检测出镜面微米级的误差,这相当于给镜面打磨装上了显微镜级的校准仪。

法国物理学家奥古斯丁·让·菲涅耳

1824年,德国科学家夫琅和费建立了系统化的光学工坊与实验设施,他用精密车床加工透镜,还改进了玻璃纯度的检测方法。在他的推动下,光学元件的制造有了明确的科学参数,让19世纪末的望远镜精度比18世纪初大大提升。

19世纪末,当人们用这些望远镜观测到更远的天体时,新的疑问又产生了:光线在宇宙中传播时,是否还藏着未被发现的秘密?而这,将把望远镜的发展推向更广阔的领域。