17世纪中叶到18世纪,望远镜技术经历了从简单到复杂、从基础观测到深入研究的巨大跨越,望远镜的发展带来的不仅仅是观测技术的革新,更是人类对宇宙认知的巨大飞跃。

17世纪,在伽利略首次将望远镜指向天空的几十年后,人类对宇宙的探索遭遇瓶颈。折射望远镜的色差问题使星象蒙上彩色光晕,天文观测陷入困境。在这场危机中,科学家与工匠的智慧碰撞,催生了一场改变人类认知的技术革命。

17世纪中叶,折射望远镜的色差问题成为制约天文观测的核心障碍。当时普遍使用的开普勒式折射望远镜采用双凸透镜组合,虽然比伽利略式望远镜拥有更广阔的视野和更高的图像解析度,但不同波长的光通过透镜时产生的折射率差异,导致成像边缘出现彩色光晕。1655年,荷兰科学家克里斯蒂安•惠更斯尝试通过增加焦距减轻色差的影响,其设计的50米长焦望远镜成功观测到土星环结构,但笨重的机械结构使操作极为不便。

荷兰科学家克里斯蒂安•惠更斯

为解决这一难题,1663年英国数学家詹姆斯•格雷戈里提出反射式望远镜理论模型,建议用抛物面反射镜替代透镜作为主镜。然而受限于当时的研磨技术,该设计未能立即实现。直到1671年,艾萨克•牛顿采用铜锡合金制成直径3.3厘米的金属凹面镜,成功制造出首台实用型反射望远镜。这套望远镜通过平面副镜将光线反射至侧方目镜,消除了色差现象的干扰。

艾萨克•牛顿的反射望远镜

牛顿反射望远镜的问世引发了光学仪器的革命性变革。1672年,英国皇家学会正式收录牛顿提交的《关于光与色的新理论》论文,其设计的望远镜实物在伦敦展出,实测显示可清晰观测木星云带和金星相位变化,精度超越同期折射望远镜。1690年,法国天文学家洛朗•卡塞格伦改进反射结构,提出主镜采用抛物面、副镜为双曲面的组合方案,大幅缩短镜筒长度,该设计是现代卡塞格林望远镜的原型。

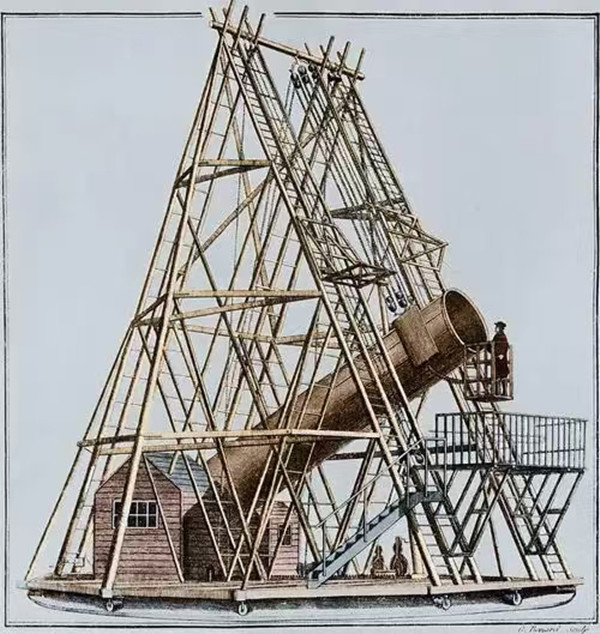

18世纪,望远镜口径的扩大与结构创新推动观测能力飞跃提升。1758年,约翰•多隆德成功研制首台实用复消色差折射望远镜,采用火石玻璃-冕牌玻璃组合透镜,使40厘米口径折射望远镜的色差控制达到牛顿反射镜的水平,这一突破促使英法两国展开"口径竞赛"。至1789年,威廉•赫歇尔通过改进镜坯退火工艺,铸造出直径1.22米、焦距12米的巨型反射镜,其集光能力是当时普通望远镜的200倍,首次观测到天王星并发现其两颗卫星。

威廉•赫歇尔的巨型望远镜

在机械结构方面,1782年杰西•拉姆斯登发明赤道仪跟踪装置,采用蜗轮蜗杆传动系统,使望远镜能够连续跟踪天体运动,观测效率提升5倍以上。18世纪90年代,威廉•赫歇尔为其巨型反射望远镜设计了多种结构调节装置,包括可移动副镜和可升降镜筒系统,以便在观测中进行粗略对准与调节。虽然尚未达到现代主动光学系统的精度,但是这些设计已体现出早期望远镜机械结构的复杂化趋势。

这一时期的望远镜革新直接推动天文学跨越式发展。1774年,查尔斯•梅西耶使用口径20厘米反射望远镜编制星云星团表,发现了包括M31仙女座大星系在内的103个深空天体。1781年,赫歇尔借助自制的15厘米反射望远镜发现天王星,彻底改写了太阳系疆界认知。1784年,约翰•古德利克在研究造父变星时首次提出其亮度变化具有周期性,为后来建立测量恒星距离的周期——光度关系奠定了观测基础。

17世纪中叶至18世纪,望远镜经历了从折射到反射的技术路线转型,制造工艺突破与理论创新交织推进。金属镜面铸造、镀银工艺、赤道仪装置等关键工艺技术的突破,不仅使望远镜口径扩大10倍以上,更推动人类对宇宙的认知从太阳系扩展至银河系尺度。这一时期的技术积累为19世纪天体物理学诞生奠定了观测基础。