在人类探索远方的漫长征途中,望远镜的发明无疑是一个具有里程碑意义的重大事件。望远镜早期的探索阶段充满了无数科学家和发明家的智慧与执着,这一阶段的发展历程宛如一部波澜壮阔的史诗,见证了人类对未知世界不断追求的决心。

望远镜的起源可以追溯到17世纪初的荷兰。当时眼镜制造业在荷兰已经相当发达,这为望远镜的发明奠定了技术基础。一个名叫汉斯·利伯希(Hans Lippershey)的荷兰眼镜制造商在1608年偶然发现,将一块凸透镜和一块凹透镜以特定的距离组合起来,可以使远处的物体看起来更近、更大、更清晰。他最初制造的望远镜结构非常简单,被称为荷兰望远镜,虽然这种望远镜的放大倍数有限,但它却开启了人类通过光学仪器探索远方的新纪元。

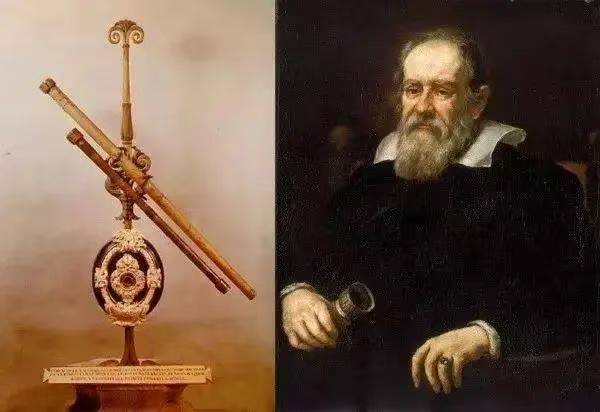

汉斯·利伯希的望远镜

利伯希的发现很快引起了轰动,消息迅速传遍欧洲,望远镜也引起了人们的关注。在当时的社会背景下,航海业蓬勃发展,各国都在积极探索新的航线和海外殖民地,对于能够帮助瞭望远方的工具需求极为迫切。因此,望远镜一经问世,便受到了广泛的关注。不久之后,意大利科学家伽利略·伽利雷(Galileo Galilei)听闻了荷兰的这项发明。伽利略凭借其卓越的科学洞察力,意识到这种新仪器在天文学研究中应该具有巨大的潜力。1609年,伽利略亲自制造了望远镜,并对其结构进行了改进。这台望远镜的放大倍数相比最初的荷兰望远镜有了显著提高,可以达到30倍左右。

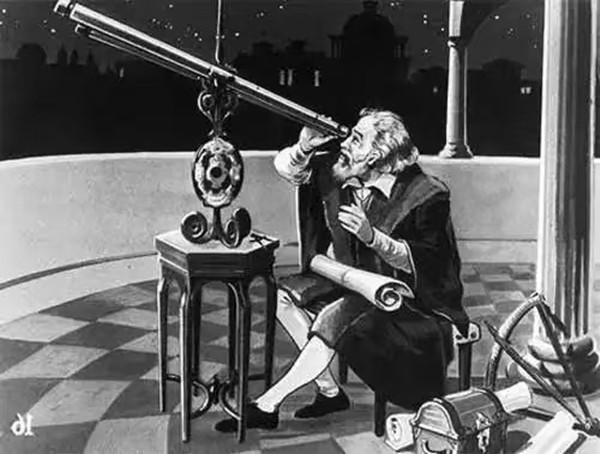

伽利略·伽利雷和他的望远镜

伽利略用他自制的望远镜将目光投向了浩瀚的星空,这一观测行为彻底改变了人类对宇宙的认识。他发现了月球表面的山脉和陨石坑,这一发现打破了人们长久以来认为月球是一个光滑完美球体的观念。此外,伽利略还发现了木星的四颗卫星,这一发现为哥白尼的日心说提供了有力的证据,因为它表明并非所有天体都围绕地球旋转,木星也有自己的卫星系统;他还观测到了金星的盈亏现象,进一步证实了日心说的正确性。伽利略的这些观测成果使得天文学进入了一个崭新的时代,望远镜也从此成为天文学研究中不可或缺的工具。

伽利略用望远镜探索宇宙

在伽利略之后,望远镜的发展并未停止脚步。在17世纪,德国天文学家约翰内斯·开普勒(Johannes Kepler)在1611年提出了一种新型望远镜的设计原理。他建议使用两片凸透镜来构建望远镜,这种望远镜被称为开普勒望远镜。开普勒望远镜相比伽利略望远镜具有更大的视野和更高的放大倍数,成像也更加清晰,虽然它所成的像是倒立的,但在天文学观测中这并不是一个严重的问题。开普勒望远镜的设计为后来大型天文望远镜的发展以及更深入的天文学研究奠定了基础。

约翰内斯·开普勒

在17世纪,随着望远镜需求的增加,望远镜制造技术也在不断发展。镜片的研磨工艺逐渐提高,人们能够制造出更加精细的镜片,从而提高望远镜的成像质量。镜筒的制作也变得更加精细,从最初的简单木质结构,逐渐发展到金属结构,这使得望远镜更加坚固和稳定,减少了因外界干扰晃动导致的成像问题。

到了17世纪中叶,随着技术的不断进步,科学家们开始尝试制造更长焦距的望远镜,以获得更高的放大倍数。但是,长焦距望远镜也带来了一些新的技术挑战。由于镜筒过长,这种望远镜的使用变得非常不便,而且制造工艺也更加复杂。例如,约翰·赫维留(Johannes Hevelius)制造了一架长达46米的望远镜,使用时需要通过一系列的滑轮和支架来调整镜筒的方向,操作极为繁琐。

约翰·赫维留

伴随着早期的望远镜发展,制造工艺和光学理论也随之不断完善。从最初简单的镜片研磨到后来精确的光学元件制造,每一个进步都离不开工匠和科学家们的反复试验和精心钻研。同时,光学理论的发展也为望远镜的改进提供了理论依据,对光的折射、反射定律等知识的不断深入理解和应用,使得望远镜的设计和性能得到了进一步的优化。

望远镜早期探索阶段的发展历程是人类智慧的结晶。望远镜从一个简单的观测工具逐渐发展成为探索宇宙奥秘的强大仪器,这一历程不仅反映了科学技术的进步,也体现了人类对未知世界永无止境的好奇心和探索精神。正是这种精神的驱使,使得人类在之后的岁月里能够不断突破望远镜技术的极限,向着宇宙更深处进发。