在浩瀚宇宙的探索征程中,有一位女性宛如铿锵玫瑰,以无畏的勇气与坚定的信念,为中国天文事业开辟出崭新的航道,她就是崔向群院士。

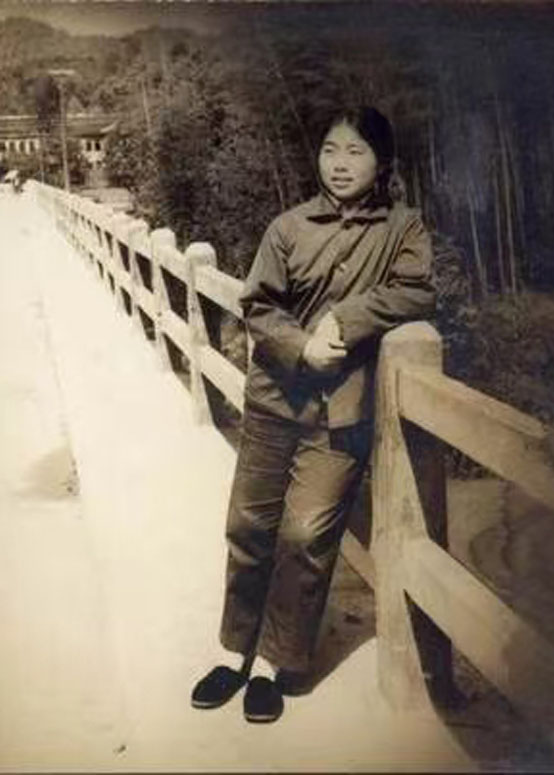

崔向群出生于1951年12月,当时世界正处于风云变幻之际,而这个生于重庆万州的女孩,日后将在天文学领域掀起波澜。她成长于一个干部家庭,母亲身为高中语文老师,为她营造了浓厚的学习氛围,自幼成绩优异的崔向群,对知识充满了无尽的渴望。一本《十万个为什么》,如同一把神奇的钥匙,悄然打了她对科学世界的探索之门。

然而,时代的风云突变,一场风暴骤然来袭,中断了她的求学之路,崔向群无奈地投身到上山下乡的浪潮中。1969年,她前往江西生产建设兵团农机连,开启了艰苦的知青岁月。白天,她跟着师傅在尘土飞扬的场地里修理拖拉机,油污沾满双手;夜晚,在昏暗的灯光下,她怀揣着对知识的渴望,自学高中数学和物理,那些晦涩的公式和定理,成为了她在艰难时光中的精神支柱。她还跟着好友学习针灸,试图在有限的条件下,掌握更多的技能。

1971年,命运的曙光初现,工农兵大学生的招生消息传来,崔向群获得了宝贵的大学推荐名额。尽管分配指标从心仪的上海某医学院,换成了华东工程学院(现南京理工大学),专业也从计算机转为光学仪器,但她没有丝毫犹豫,在她心中,读书的机会弥足珍贵,不容错过。大学期间,她如饥似渴地汲取知识,各科成绩名列前茅。

1977年,恢复高考和研究生招生的消息,通过高音喇叭传遍大江南北,也点燃了崔向群心中炽热的梦想。她兴奋地跨上自行车,在崎岖的山路上骑行40里山路,只为赶赴县城报考研究生。为了心中的天文学梦,她全身心投入复习,半年多的时间里,废寝忘食。她于1978年成功考入中国科学院,成为“文革”后首批研究生中的一员,正式踏入天文学的神圣殿堂。

此后,崔向群的学术之路不断拓展。1985年,她被选派赴英国卓瑞尔河岸天文台访问学习,参与射电望远镜的更新改造工作,在那里,她攻克了诸多技术难题,学会了大射电望远镜反射面面形的精确测量、新算法语言的编程与计算,得到了英国皇家天文学家的称赞。1986年,她又前往欧洲南方天文台,参与甚大望远镜(VLT)项目,负责薄镜面主镜主动支撑系统的方案优化设计等工作,还创新性地提出并应用主镜自由谐振动模式,提升了主动光学校正能力。

1993年,事业正处于上升期的崔向群,收到了导师苏定强院士的来信,信中提及国内开展大规模光谱巡天的天文学战略设想——大天区面积多目标光纤光谱望远镜(LAMOST)项目。这一项目犹如一颗投入平静湖面的巨石,激起了崔向群内心的千层浪。尽管欧洲南方天文台等多方极力挽留,德国企业也抛出橄榄枝,但崔向群毅然决然地选择回国。1994年初,她回到祖国,全身心投入到LAMOST项目的筹备与研究中。

回国后的崔向群,面临着重重困难。LAMOST项目在总体架构和关键技术上实现了自主创新,其技术模式在国际上尚属首创。她既要稳定团队军心,又要带领大家攻克主动光学、拼接镜面、光纤定位等世界级技术难题。在项目最艰难的时刻,她通宵达旦地工作,颈椎病和高血压找上门来,她却从未退缩。为了项目,她舍弃了陪伴家人的时间,对儿子成长的忽视,成为了她心中难以言说的遗憾。但她始终坚信,在家庭与事业、小家与大家之间,她的选择是正确的。

在崔向群的带领下,团队历经12年的艰苦奋战,LAMOST项目取得了辉煌成就。他们首次在国际上实现在一块镜面上同时运用薄变形镜面和拼接镜面的主动光学,以及在一个光学系统中同时采用两块大口径的拼接镜面,将中国望远镜研制水平推进到国际前沿。2009年,LAMOST项目通过验收,凭借其4米级主镜和4000根光纤同时观测的能力,成为全球光谱获取效率最高的光谱巡天望远镜之一,为中国天文学研究创造了世界一流的观测条件。

崔向群的目光并未仅仅停留在LAMOST项目上,她还敏锐地捕捉到南极冰穹A优异的天文观测条件,率先提出在该地区部署光学望远镜的可行性建议。2005年,她与天文学家王力帆共同发起南极冰穹A天文观测和天文望远镜研制的建议,并推动中国南极天文中心成立。她带领团队仅用10个月就完成了南极光学望远镜阵CSTAR的研制,还研制出第一台南极巡天望远镜AST3,开启了中国南极天文观测的新篇章。

崔向群,这位追光逐星的科学赤子,用她的一生诠释了对科学的执着追求和对祖国的无限热爱。她的故事,激励着一代又一代科研工作者,在探索宇宙奥秘的道路上奋勇前行。