当今天的晨光再次洒满科研实验室的窗台,我们总会想起那位将一生献给光学事业的追光者——中国工程院院士、应用光学专家潘君骅。10月14日,是他的诞辰纪念日,从1930年上海的那个秋日至今,岁月流转近百载,而他用智慧与热忱点亮的“星光”,始终在我国光学发展的征途上熠熠生辉。

童年时的潘君骅,便在夏夜乘凉时与星空结下了不解之缘。望着满天星星他觉得特别好奇,后来这份好奇变成了实际行动——他用老花镜与近视镜拼凑出了伽利略望远镜。1949年潘君骅考入清华大学机械系后,他加入天文学习会,手绘星图、观测天象,在《星空巡礼》的书页间埋下理想的种子。这份对星空的热爱,让他在1952年毕业分配至中科院仪器馆(长春光机所前身),正式扎根于科研土壤,开启了他追光逐星的一生。

1956年,潘君骅赴苏联师从天文光学权威马克苏托夫。机械专业出身的他,为弥补光学基础短板,每周往返城郊上课,四门课程均获满分。“不能给国家丢脸”的信念,支撑他在枯燥计算中另辟蹊径——将反射检验补偿原理应用于凸面镜检验,发明比Hindle方法更优越的“潘氏法”,被苏联6米望远镜与我国后续设备广泛采用。导师马克苏托夫曾由衷称赞:“带潘君骅这样的研究生,使我感到愉快。”留学期间,他自磨玻璃的爱好从未间断,这手工打磨的功底,日后成为攻克科研难关的关键。

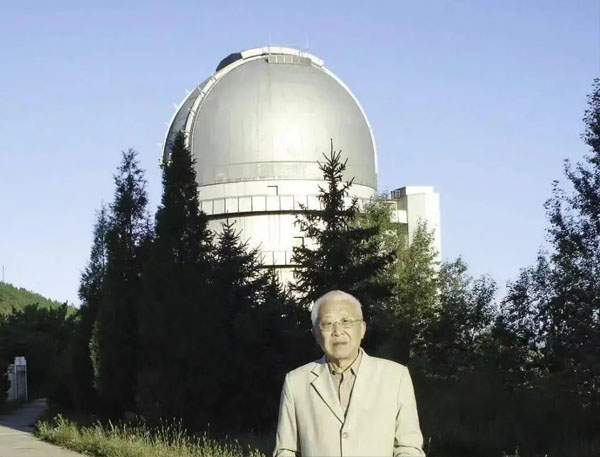

1960年回国,潘君骅即刻投身国防与天文装备研制。在60厘米中间试验望远镜项目中积累的经验,为15年后2.16米望远镜研制埋下伏笔。1975年,他出任216工程技术总体组组长,面对“几百个大小问题”,秉持“怕的是没有求真务实态度”的准则逐一破解:老厂房无天窗无法观测,他发现两米口径采光窗可替代专用厂房;苏联镜坯硬度不均导致抛光卡壳,他力主手工研磨,耗时三年攻克难关。年近六旬的他,每天攀爬30米梯子调试设备,直至1989年望远镜成功试观测。这台当时远东最大光学望远镜,获1998年国家科技进步一等奖,至今仍在满负荷运行,持续为我国天文研究输送数据。

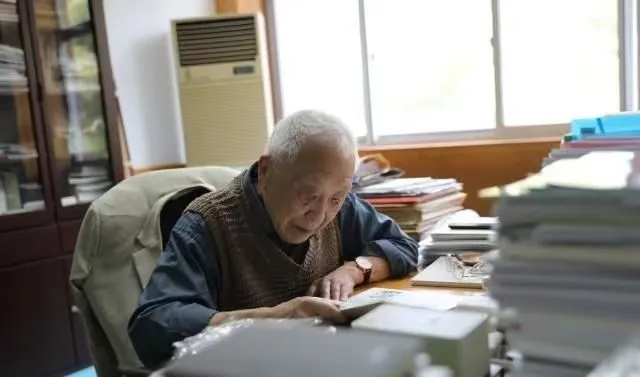

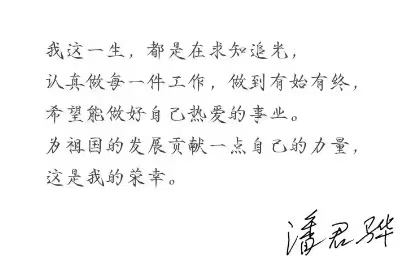

晚年的潘君骅,将光的传承视为使命。2000年受聘苏州大学后,他风雨无阻步行上班,办公室永远向师生敞开。“光学设计、检验、加工密不可分”的教诲,培育出一批“有工程概念”的研究者;他倾囊相授非球面技术“绝活”,推动我国光学技术跻身世界前列。2019年的学术讲座上,“千万记住你是中国人”的叮嘱,道尽一位科研工作者的赤子情怀;弥留之际的电话中,他仍感念“能为国家做一点事”,这份纯粹的初心,始终未改。

从孩童仰望星空到星辰以其命名,从自磨镜片到“国之大器”奠基,潘君骅用一生诠释了何为“追光者”。如今,每到10月14日诞辰这一天,我们回望他的足迹,不仅是为了纪念一位院士的诞生,更是为了传承那份“以光为业、以国为念”的精神。正如王大珩院士评价,这位“最具工程概念的光学专家”,早已将自己活成了一束光,照亮中国光学的征途,也温暖着后来者的路!