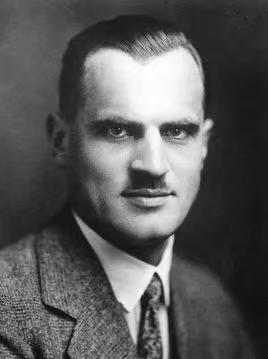

阿瑟·霍利·康普顿,美国著名物理学家,“康普顿效应”的发现者,1927年诺贝尔物理学奖得主。1892年9月10日,阿瑟·霍利·康普顿出生于美国俄亥俄州的一个高级知识分子家庭里,父亲艾利亚斯·康普顿是俄亥俄州伍斯特学院的哲学教授、院长与代理校长。康普顿兄弟三人都是普林斯顿大学的博士,大哥卡尔曾任麻省理工学院校长,二哥威尔森曾任华盛顿州立大学校长,他本人曾当过圣路易斯华盛顿大学的校长,因此,他的家庭也被赞誉为“校长之家”。

康普顿的科学家生涯是从研究X射线开始的。早在大学时期,他的毕业论文就提出重要的理论见解,其含义是:在晶体中,X射线衍射的强度是与该晶体所含的原子中的电子分布有关。该时期,他还对磁化效应对磁晶体X射线反射的密度问题展开了研究。1919至1920年间,康普顿前往英国,在汤姆逊和卢瑟福的指导下以访问学者的身份在卡文迪什实验室工作,进行了γ射线的散射实验,发现用经典理论无法解释实验结果。回国后,他用单色X射线和布拉格晶体光谱仪做实验,通过不同角度在靶周围测量散射X射线波长,发现散射波中含有波长增大的波,该现象就是著名的康普顿效应。

康普顿指出:散射应遵从能量守恒和动量守恒定律,出射X射线波长变长证明了X射线光子带有量子化动量。1922年,他用单个光子和自由电子的简单碰撞理论,对该效应做出了较为满意的理论阐释。康普顿效应被称为近代物理学的伟大发现,证实了爱因斯坦的光子理论,揭示出光的二象性,从而促进了近代量子物理学的诞生和发展。除此之外,康普顿效应论证了电磁辐射与物质相互作用的基本规律。因此,无论从理论上,还是实验中,康普顿效应都具有历史性意义。康普顿因此获得了1927年度的诺贝尔物理学奖。

康普顿是世界最伟大的科学家之一,他发现的康普顿效应是发展量子物理学的重要核心。晚年,康普顿从圣路易斯华盛顿大学退休后,于1962年开始担任加州大学系统的巡回教授,不幸的是,他于同年3月15日突发脑溢血,在加利福尼亚州的伯克利与世长辞,终年70岁。