2013年7月26日,英国物理科学新闻网站报道了在德国达姆施塔特大学的低温实验室里,研究人员成功的让一束微弱的激光在特殊晶体中停住并存储了整整60秒。这看似违背常识的现象标志着人类在量子存储领域迈出了决定性的一步。这一壮举被认为是光学领域的一次重大突破,将对未来的光学技术发展产生深远影响。光的“冻结”不再是科幻电影的想象,而是开启了量子时代的钥匙。

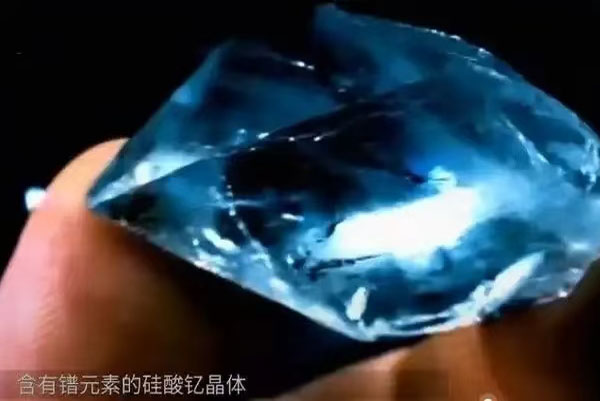

从古希腊哲人争论光的本质,到麦克斯韦方程组揭示电磁波的奥秘,人类对光的探索从未停歇。作为宇宙中最快的信使,光在真空中以接近每秒30万公里的速度飞驰,但在特定介质中,其速度可戏剧性降低。哈佛大学团队曾在1999年将光速降至每秒17米,另一组研究人员设法让光停住,但仅仅停留了几分之一秒。而德国团队此次的突破,关键在于一种名为掺镨硅酸钇的晶体,通过电磁感应透明效应(EIT),控制激光使晶体暂时透明,第二束光携带的信息被转化为原子自旋激发,60秒后完整释放。

在量子通信领域,光的长时间存储是构建量子中继器的核心。现有光纤通信中,光子每传输百公里就会损失90%以上,而量子中继器通过分段存储和转发,可将信息传输距离延长至数千公里。正如英国圣安德鲁斯大学微光子学专家托马斯·克劳斯所言:“一分钟的存储时间足以让量子信息在洲际网络中可靠传输。”

在量子计算领域,光存储技术正在重塑硬件架构。传统电子芯片受限于电荷干扰,而光子作为量子比特载体,具有天然的并行处理能力。德国团队的60秒突破,使量子计算机的内存容量提升了百万倍。未来,光量子存储器有望替代传统硬盘,在指尖大小的晶体中存储整个数据中心的数据。

光存储技术的进步离不开材料科学的突破。在微观尺度上,光与物质的相互作用展现出惊人的可塑性。当光子进入超冷原子云时,会引发集体量子效应,形成“超固态光”,这种奇特状态下,光子既保持波动性又具备粒子特性,能够在介质中无损耗地传输。这种现象为新型光电器件的研发提供了新思路。

尽管60秒的光存储已属重大突破,但实用化仍面临诸多挑战。首先是环境适应性。德国实验需要将晶体冷却至接近绝对零度(-273.15℃),这在现实应用中成本高昂。其次是材料稳定性。目前使用的晶体在常温下会迅速退相干,导致存储信息丢失。不过,研究团队已在探索替代材料,如掺铕的硅酸钇晶体在磁场辅助下,存储时间有望延长至数小时。

当我们回顾光存储技术的发展轨迹:从CD的650MB到蓝光的25GB,再到PB级的超分辨存储,人类对光的驾控能力正在呈指数级增长。而光的“冻结”技术,正在开启时间维度的存储技术。这将是一场光与物质的量子博弈,它不仅改写了物理学的基本认知,更是在重塑人类的数据存储历史。当光能够被我们精准操控、存储和释放,我们距离“量子互联网”和“光脑”的梦想,又近了一步。而这60秒存储的突破,将为这场革命拉开序幕。