1994年7月16日,一场发生在太阳系深空的剧烈撞击震动了全球天文界:舒梅克-列维9号彗星(Shoemaker-Levy9,编号D/1993F2)以极高的速度撞击木星。这是人类历史上首次直接观测到两个太阳系天体之间的剧烈碰撞事件,也为光学和多波段天文观测提供了前所未有的实验机会。通过从可见光到红外的多波段观测,科学家不仅捕捉到了撞击全过程的影像,还深入研究了木星大气层的结构与动力学行为。

舒梅克-列维9号彗星于1993年3月24日,由天文学家尤金·舒梅克(Eugene Shoemaker)、卡罗琳·舒梅克(Carolyn Shoemaker)夫妇和业余天文学家戴维·列维(David Levy)在帕洛马山天文台发现。它之所以引人注目,是因为呈现出独特的“串珠状”结构——这颗彗星早在被发现前就已被木星的潮汐力撕裂成20多个碎片,沿一条轨道排列,就像一串珍珠项链。

舒梅克-列维9号彗星

由哈勃空间望远镜于1994年5月17日使用红光滤镜在可见光范围内拍摄

1994年7月16日至22日,彗星碎片以每秒超过60公里的速度,依次撞入木星南半球的大气层。尽管多数撞击点位于木星背向地球的一侧,科学家仍借助哈勃空间望远镜、伽利略号探测器以及多个地面望远镜,从不同波段记录了这场宇宙撞击的详尽数据。这些观测揭示了木星大气的化学成分、撞击释放的能量,以及高层云层被扰动的机制。

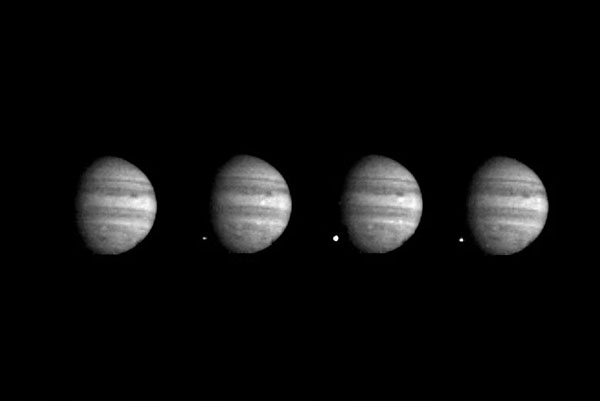

伽利略号探测器拍摄的

彗星碎片撞击木星暗面所产生的火球

除了轨道上的哈勃空间望远镜和伽利略号探测器,地面望远镜也在这次观测中发挥了重要作用,尤其是在可见光与近红外波段。智利的拉西亚天文台和夏威夷的莫纳克亚天文台部署了高分辨率观测设备,有效捕捉到了撞击后在木星表面形成的强反差撞击斑。

由于撞击最初发生在不可直接观测的一侧,科学家依赖撞击几分钟到几小时后形成的“热斑”和“撞击羽流”进行观测。这些羽流可高达3000公里,部分物质甚至突破木星对流层,进入高层大气冷却后在可见光与红外图像中形成明显的黑色痕迹。

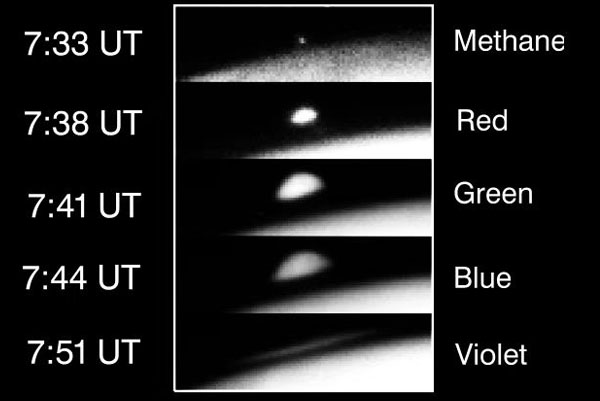

哈勃空间望远镜在多个波段拍摄的

彗星碎片A撞击木星时羽流的出现与扩散

科学家利用光谱分析技术,对撞击羽流中的成分进行识别。观测显示,包括二氧化硫、氨和硫化氢在内的多种分子在撞击区域的浓度显著上升,表明彗星碎片深入木星较深大气层并搅动了深层原本难以观测的物质。这一发现大大推动了我们对气态巨行星大气分层和内部动力机制的理解。

相比可见光,红外观测更适合探测撞击释放的热辐射。红外望远镜记录到撞击区域形成了显著的局部升温,温度比周围区域高出数十到上百开尔文。在中红外波段(8-13微米)下,撞击斑形成的高温区域清晰可见,部分在撞击后一周依然持续发热。

舒梅克-列维9号撞击木星,不仅是一场史无前例的宇宙事件,也堪称光学与红外观测技术的集体检验。从高分辨成像、多波段光谱,到时间序列摄影与动态建模,光学技术在这一全球协同观测中显示出其在行星科学中的核心地位。更值得一提的是,这一事件激发了全球数十个天文机构的协同合作。事前的精密预判、观测调度与数据共享机制,为后来研究流星撞击、系外行星大气,甚至天体碰撞等领域提供了宝贵的范式借鉴。